Jean-Jacques Hofstetter - Un demi-siècle de création en partage

En juin 1975, Jean-Jacques Hofstetter organise sa première exposition dans son atelier de la rue de la Samaritaine. C’est le début d’une aventure de cinquante ans à la tête de l’Atelier-Galerie Jean-Jacques Hofstetter.

Dans "Un demi-siècle de création en partage", Charly Veuthey raconte ces cinquante ans d’activités. Sous la forme d’une biographie, il se penche non seulement sur le galeriste, mais aussi sur l’artiste, créateur de bijoux et de sculptures.

Le livre emmène ses lecteurs à la rue de la Samaritaine, à la rue des Épouses, dans les expositions personnelles de Jean-Jacques Hofstetter, dans l’espace public où il a réalisé de nombreuses œuvres, en Basse-Ville où il a toujours vécu et bien sûr au Canada, où il a fait de nombreux voyages.

Tout un pan de la vie artistique fribourgeoise des cinquante dernières années apparaît en filigrane. Du Groupe mouvement aux jeunes créateurs fribourgeois d’aujourd’hui, en passant par les artistes suisses et internationaux qui ont exposé chez lui, on rencontre toute une galerie de personnages qui ont pu faire connaître leurs oeuvres grâce à l’engagement de Jean-Jacques Hofstetter et qui lui ont, en retour, transmis la flamme qui l’a animé tout au long de sa carrière.

"Un demi-siècle de création en partage" est le portrait d’une personnalité marquante de la ville de Fribourg qui séduit autant par ce qu’il est que par ce qu’il a apporté à l’art fribourgeois.100 + 100

200 ans d’histoire en 100 duos inédits

La baleine, le tigre, le rhinocéros ? une plante, un cristal, un fossile? Dans les collections du Musée d’histoire naturelle de Fribourg, quel est votre objet favori?

Dans ce livre commémoratif, des visiteurs et visiteuses de tous âges mais aussi des personnalités du monde scientifique, culturel ou politique répondent à cette question. Immortalisés avec leur objet coup de cœur, les protagonistes se dévoilent et racontent l’histoire qui les lie à leur pièce de collection préférée.

Les 100 personnes et les 100 objets au cœur de cet ouvrage représentent symboliquement les 200 ans d’histoire du Musée fondé en 1824. A travers des photographies originales et des textes très variés, vous découvrirez 100 témoignages qui reflètent de manière touchante ce qui fait l’essence du Musée : la rencontre de ses précieuses collections scientifiques avec les personnes pour qui ces trésors comptent.

Ce livre du bicentenaire sera accompagné d’une exposition qui se tiendra au Musée d’histoire naturelle de Fribourg du 17 mai 2024 au 9 février 2025.

Photographies

Laurent Crottet a travaillé pendant 30 ans comme photographe de presse. Aujourd’hui photographe indépendant, il se consacre en particulier au reportage, au portrait et à l’architecture.

Aldo Ellena est photographe de presse pour le quotidien Freiburger Nachrichten. En tant que photographe indépendant, il est actif entre autres dans les domaines du reportage, de la nature et du paysage.

Textes

Jean-Philippe Bernard est journaliste et travaille entre autres pour le quotidien La Liberté. Il est curateur et membre de la commission artistique du Festival International du Film de Fribourg.

Carole Schneuwly est historienne et journaliste. Elle travaille depuis 2021 dans les domaines de l’administration et de la communication au Musée d’histoire naturelle de Fribourg.

Hors Jeu

Comment les parents des sportives et sportifs d’élite vivent-ils et accompagnent-ils la carrière de leurs enfants? Quels défis doivent-ils relever pour les aider à répondre aux exigences de leur sport?

Mère d’un hockeyeur professionnel, Eliane Brügger Jecker a décidé de coucher ses réflexions sur papier. Estelle Leyrolles, dont un des deux fils est basketteur dans l’élite, s’est jointe à elle dans l’écriture de ce livre à quatre mains.

Les deux femmes livrent avec beaucoup d’humanité leur singulier parcours, dans l’idée de le partager avec d’autres parents soumis aux mêmes exigences. Leur propos dépasse le domaine du sport, pour mettre en lumière, avec beaucoup de sensibilité, la force des liens familiaux.

Elles donnent aussi la parole à d’autres parents qui vivent des parcours similaires.

Dans la dernière partie de l’ouvrage, des sportives et des sportifs témoignent de la manière dont ils ont été accompagnés par leurs parents au fil de leur carrière:

Andrei Bykov, Marielle Giroud, Mathilde Gremaud, Ian Gut, Benoît Jecker, Robin et Aloïs Leyrolles, Ellen et Léa Sprunger, Julien Sprunger.

Eliane Brügger Jecker est psychologue-psychothérapeute. Elle travaille dans un cabinet privé à Fribourg et contribue à la formation postgrade et continue pour les psychologues et psychothérapeutes de Suisse romande.

Estelle Leyrolles, ingénieure puis cadre dans l’industrie, elle dirige l’École des Métiers de Fribourg. Elle œuvre dans le milieu associatif (Sporteki.com, Hurdler.fr) et a cofondé l’association GateToFuture (g2f.ch), réseau de sportives et sportifs d’élite à Fribourg.

Mein Bild – Dein Bild – Unser Bild

Der Freiburger Verlag Éditions faim de siècle freut sich, anlässlich des 70. Geburtstags von Beat Fasel ein zweisprachiges und reich bebildertes Werk herauszugeben. Es zeigt das 50-jährige Schaffen des Sensler Künstlers auf einzigartige Art und Weise: Die abgebildeten Werke sind mit persönlichen Kommentaren ihrer jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer versehen. Dadurch entsteht ein spannender Dialog zwischen den Werken und den dazugehörigen Texten.

Der Kunsthistoriker Walter Tschopp beschreibt im Vorwort des Buches die erzeugte Wirkung folgendermassen: "Das Resultat ist erstaunlich. Es wird damit fassbar, wie unglaublich verschieden Annäherungen an die Kunst sein können. Oft fassen die Kommentare die Spannung, die das erstandene Bild zum Leben des jeweiligen Besitzers enthält: Erinnerungen, Analogien zu selbst Erlebtem […]."

Der künstlerische Weg von Beat Fasel führte ihn von der abstrakten Malerei der 1970er-Jahre über Geometrisierungen, Landschaftsbetrachtungen und einer gestischen und zeichenhaften Malerei zum neuen Genre des Color Field Painting und darüber hinaus.

Die beeindruckende Sammlung der im Buch enthaltenen Werke ist so zugleich ein beredtes Zeugnis für die Entwicklung der Malerei seit 1950.

Bâtir fribourg au 20ème siècle – la ville – 1950-2000

Édité par la SIA Fribourg, ce magnifique ouvrage de 415 pages est rédigé en français et allemand par Christoph Allenspach et Aloys Lauper, historiens et collaborateurs du Service des Biens Culturels de Fribourg.

Ce livre vous invite à découvrir le bâti de la seconde moitié du 20e siècle à travers 104 réalisations emblématiques, de l’aubette aux grands ensembles, en passant par les aménagements urbains, les réhabilitations d’immeubles et les nouveaux matériaux.

Vous prendrez du plaisir à porter un regard neuf sur des objets construits remarquables ou mêmes disparus qui participent au patrimoine ou à l’histoire du développement du bâti de qualité à Fribourg.

Les prochaines éditions du Recensement de l’Architecture Contemporaine (RAC) consacrées aux autres régions fribourgeoises sont déjà prévues pour compléter cet ouvrage.

Commande

A l’aide du bulletin de commande sur le site de la SIA, vous pouvez commander cet ouvrage au prix de Fr. 80.– (étudiant·e : Fr. 40.–).

Le film de minuit

Lancé en janvier 1984 au moment où la Télévision suisse romande se décide à étendre les programmes du week-end sur la deuxième partie de soirée, Le film de minuit fut d’abord une case bouche-trou, avant de devenir une véritable institution pour toute une frange de cinéphiles romands y ayant trouvé une identité.

Au départ constituée de films anciens ayant déjà été diffusés, la programmation de cette case horaire, déplacée pour la saison estivale de la même année le mercredi soir à une heure de grande écoute, marque une première incursion dans le cinéma de genre, où la TSR diffuse des œuvres fantastiques et horrifiques sous l’appellation Le grand frisson.

Une seconde impulsion, définitive cette fois-ci, allait se profiler à la période de Pâques 1985 : La nuit des loups-garous, soirée mythique dont tous les adolescents de l’époque se souviennent comme ayant été la véritable inspiration d’un programme désormais dévoué à des œuvres réservées à un public averti.

Vitrine d’un cinéma transgressif peuplé d’œuvres aujourd’hui culte, Le film de minuit allait sans le savoir se profiler comme un véhicule précurseur pour des cinéastes tels que Mario Bava, Brian De Palma ou John Carpenter, à une époque où leur cinéma n’était pas encore reconnu comme celui de véritables auteurs.

Le présent ouvrage retrace la première décennie de l’émission, encore existante près de 40 ans après son lancement. Calendrier exhaustif des 417 films diffusés durant cette période, analyse critique détaillée de chaque œuvre et anecdotes piquantes : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Le film de minuit se trouve désormais entre vos mains…

Tombé dans la marmite du cinéma à l’âge de quatre ans, Julien Comelli est, depuis trois décennies, critique cinéma dans différents médias romands, tant dans la presse écrite que radiophonique. Chroniqueur sur les ondes de La Première (RTS), cet érudit produit également en parallèle des documentaires sur le Septième Art pour plusieurs éditeurs vidéo français.

Corpus – Le corps isolé

Le livre évoque différents aspects de l’histoire culturelle autour du corps isolé abordé dans des articles par des historien-nes, un philosophe, des théologiens, une historienne de l’art.

Les sujets abordés sont riches et intéressants: environnement carcéral, choix d’une vie monastique, fétichisation contemporaine des objets conçu comme des cocons d’une vie mystérieuse, pratiques umériques et risques d’enfermement… Le livre comprend également deux entretiens avec l’abbé d’Hauterive, Marc de Pothuau, et avec l’artiste Abrabah Poincheval.

Ces articles sont complétés par des notices d’œuvres révélant les lieux, les protagonistes et les objets au centre du lien entre corps et isolement.

Ce livre est réalisé dans le cadre de l’exposition CORPUS - Le corps isolé au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (25.11.2022 – 26.02.2023).

Auteurs

Ivan Mariano, Marc de Pothuau, Jacques de Coulon, Alix Heiniger, Pau-Bernard Hodel, Anne-Françoise Praz, Abraham Poincheval et Caroline Schuster Cordone.

Caractéristiques

Format: 17x24cm

Page: 165

Parution: janvier 2023

ISBN: 978-2-940707-19-5

Un couple et sept couffins (eBook)

Bookmaker d’un seul pari, je n’imaginais pas écrire au pluriel et réitérer un accident de parcours de balayeur survenu il y a déjà six ans.

Un couple et sept couffins est la présentation profuse et badine de chapitres thématiques et d’anecdotes révélant une famille helvétique de tradition urbaine composée d’un père prolétaire, d’une mère au foyer ainsi que de leurs sept enfants grandissant.

Un carmel au XXe siècle - Le monastère du Pâquier en Suisse

Sur les hauteurs du village du Pâquier, en face de la colline de Gruyères et des premiers sommets des Préalpes, se trouve le monastère du Carmel du Pâquier. Installées dès 1936 dans cette oasis de verdure, des moniales contemplatives vivent là selon les règles définies au XVIe siècle par Thérèse d’Avila. L’histoire de cette communauté carmélitaine avait commencé quelques années plus tôt à Lully, dans la Broye fribourgeoise. Et c’est pour commémorer ce centenaire de l’installation de ce premier carmel en terres helvétiques que la communauté et l’Association des Amis du Carmel du Pâquier ont souhaité éclairer ce parcours.

Il fallait le grand talent de François Walter pour rendre toute la richesse d’une histoire aux apparences immobiles, tant la mission des religieuses est orientée vers la contemplation et la prière. Professeur émérite de l’Université de Genève et auteur de nombreux ouvrages, dont une récente Histoire de la Suisse en cinq tomes, l’auteur a travaillé les riches archives du monastère et de l’Évêché, des chroniques inédites, des échanges épistolaires pour en tirer un ouvrage passionnant. Il dévoile les péripéties de la fondation dans un pays encore marqué par les conséquences du Kulturkampf, dessine le portrait de moniales engagées, éclaire les périodes où l’évolution s’accélère à l’image des remous que provoque la réception de Vatican II au sein de la communauté.

Immobile, l’histoire du Carmel du Pâquier ? Au contraire. Voilà une communauté qui, sous le signe de la fidélité créatrice, vit pleinement avec son temps.

Une étude historique richement illustrée, réalisée par le professeur François Walter.

Sur le pont

Un film de Sam et Fred Guillaume

Un livre de Josiane Haas

Deux visions sur la mort

Le film : Des femmes et des hommes voyagent à bord d’un train sans destination dans lequel le temps semble suspendu.

Le livre : Des femmes et des hommes accompagnent le passage ou l’approchent par leur travail artistique.

Toutes et tous racontent leur expérience, leurs questionnements et leur manière d’envisager ce départ.

Le film et son making of sont accessibles via un code QR figurant dans le livre.

Seeland

Ce livre accompagne l’exposition éponyme présentée au Musée de Morat du 12 juin au 25 septembre 2022.

À la manière d’une enquête, Tomas Wüthrich a sillonné, appareil photographique en main, le Seeland. Avec ses images, l’artiste nous emmène à la découverte d’un territoire chargé d’histoire, invite à voyager à travers le temps, de la mer préhistorique à celle de plastique. Une façon poétique et délicate de sensibiliser à la transformation du paysage ainsi qu’à la perte de la biodiversité.

Le Seeland, qui englobe les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Bienne, est une région au cœur de l’actualité. Connue pour être le plus grand potager de Suisse, elle entend développer son potentiel au cours des prochaines décennies afin de répondre aux demandes grandissantes en matière de bien-être, de durabilité et de préservation des ressources environnementales. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Longtemps, cette région s’est composée de deux zones distinctes : celle des villages lacustres attestés dès la Préhistoire, ainsi que celle du Grand-Marais, humide, inondable, insalubre, et donc peu propice à l’habitat. Source d’angoisses mais aussi d’espoirs, elle a bénéficié des corrections des eaux du Jura (1868-1891 et 1962-1973) qui ont généré de significatifs effets d’entraînement, faisant de ce terrain malpropre un potager d’importance nationale. En moins de 150 ans, l’image du Seeland s’est ainsi bonifiée, et les souffrances d’antan semblent de nos jours appartenir à un passé révolu.Or, le Seeland est une région en perpétuelle mutation, millénaire et fragile dans laquelle coexistent des ressources naturelles remarquables et des activités socio-économiques intenses. Et demain ? Le temps est aux interrogations.

Dans ce livre, Tomas Wüthrich invite à regarder le Seeland autrement ainsi qu’à repenser certains enjeux sociétaux tels que notre manière de considérer la nature et l’environnement. Ses images soigneusement composées donnent à voir un imaginaire onirique qui renvoie, avec intelligence et talent, aux frontières du monde visible et du monde intérieur.

Isabelle Krieg – Ruinaissance

La publication « Isabelle Krieg - RUINAISSANCE » bilingue (fr/all) et richement illustrée évoque les points forts de la création d’Isabelle Krieg des dernières années et présente un choix de travaux récents.

L’artiste aux origines fribourgeoises questionne notre regard sur le monde, par le biais d’installations et d’œuvres mêlant réflexions philosophiques, humour et sujets sociétaux. Les thèmes abordés sont le passage du temps, la poésie décalée du quotidien, notre rapport au corps, et surtout notre lien vital à la planète.

Vérossaz

Le 27 juin 1822, Vérossaz accède à l’autonomie communale. Pour commémorer ce bicentenaire, un livre retrace aujourd’hui les huit siècles de présence humaine sur le territoire de la commune.

Un portrait de Vérossaz, à la fois singulier et ouvert au monde, y est brossé par cinq historiens et historiennes. Cet ouvrage, richement illustré, aborde les origines de la communauté médiévale, les permanences et les changements de l’Époque Moderne, la quête d’indépendance des années 1818-1822 ainsi que le développement de la commune durant les deux derniers siècles.

Ce livre met en lumière l’histoire de Vérossaz et de sa population d’une manière inédite. Tout amoureux de l’histoire locale pourra y reconnaître des noms de lieux et de familles connus mais aussi découvrir de surprenants éléments du passé.

Disponible dès le 27 août

HEIA-FR - 125 ans d'histoire: un regard vers l'avenir

Durant toute l’année 2021, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg a organisé un grand nombre de manifestations pour fêter ses 125 ans. Un blog a raconté cette belle et longue histoire.

Les textes de ce blog historique ont été réunis dans le livre HEIA-FR – 125 ans d'histoire : un regard vers l'avenir qui sortira de presse en septembre. Des débuts, en 1896, jusqu’à nos jours, celle qui s’est d’abord appelée École de métiers, puis Technicum cantonal, puis École d’ingénieurs de Fribourg a formé des générations d’ingénieur e s qui ont largement contribué au développement du canton.

Le livre revient sur la création de l’École à un moment où Fribourg souhaitait ardemment entreprendre son industrialisation. Il dresse le portrait des grandes figures qui ont marqué l’institution : Léon Genoud, François Hemmer et les autres directeurs qui se sont succédé à la tête de l’établissement. Il accorde également une large place à l’évolution des disciplines enseignées et aux professeur e s qui ont porté ces révolutions successives destinées à répondre, à chaque époque, aux nouveaux défis technologiques du temps. Il montre aussi le rôle important, au cours des 25 dernières années, de la HEIA-FR et de son secteur Ra&D pour l'innovation dans le canton.

Il raconte enfin la vie quotidienne de l’institution, les développements du quartier de Pérolles que l’école n’a jamais quitté depuis sa fondation, les liens étroits qu’elle a toujours entretenus avec les entreprises du canton et son inscription dans le paysage des hautes écoles suisse.

Nous vous proposons de commander le livre pour le prix de souscription de CHF 28.– + frais de port, jusqu’au 30 juin. Le livre sera ensuite vendu en librairie au prix de CHF 38.–.

Attention: cette offre ne s’adresse pas aux collaboratrices, collaborateurs et étudiant-e-s de la HEIA-FR qui bénéficieront d’une offre spéciale qui leur sera proposée à la rentrée de septembre.

Charly Veuthey et Lisa Roulin, HEIA-FR — 125 ans d’histoire : un regard vers l’avenir, 208 pages, nombreuses illustrations, Éditions Faim de Siècle.HTA-FR - Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission

Während des ganzen Jahres 2021 hat die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert, um ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern. Zudem wurde ihre wunderbare und lange Geschichte in einem Blog nachgezeichnet.

Die Texte dieses Blogs werden im Buch HTA-FR – Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission zusammengefasst, welches im September erscheinen wird. Von ihren Anfängen im Jahr 1896 bis heute hat die Schule – die erst Kunst- und Gewerbeschule, dann Kantonales Technikum und später Ingenieurschule Freiburg hiess – ganze Generationen von Ingenieurinnen und Ingenieuren ausgebildet, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Kantons geleistet haben.

Das Buch geht auf die Gründung der Schule ein, zu einem Zeitpunkt, als der Kanton Freiburg nach seiner Industrialisierung strebte. Es stellt die grossen Persönlichkeiten vor, die die Institution geprägt haben: Léon Genoud, François Hemmer und die anderen Direktoren, welche die Schule geleitet haben. Es legt den Fokus auf die Entwicklung der unterrichteten Fächer und die Professorinnen und Professoren, welche diese Entwicklungen vorangetrieben haben, um auf die neuen technologischen Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu reagieren. In den vergangenen 25 Jahren war die HTA-FR mit ihrem Bereich aF&E ein wichtiger Innovationsträger im Kanton.

Das Buch erzählt auch vom Alltag an der Schule sowie von den Entwicklungen im Pérolles-Quartier, dem die Schule seit ihrer Gründung stets treu geblieben ist, den engen Beziehungen zu den Unternehmen des Kantons sowie ihrer Einbettung in die Schweizer Hochschullandschaft.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Buch zum Subskriptionspreis von CHF 28.- + Versandkosten bis zum 30. Juni zu bestellen. Danach wird das Buch im Buchhandel zum Preis von CHF 38.- verkauft.

Achtung: Dieses Angebot gilt nicht für Mitarbeitende und Studierende der HTA-FR, die ab Anfang September von einem Sonderangebot profitieren können.

Charly Veuthey und Lisa Roulin, HTA-FR — Eine 125-jährige Geschichte: Zukunft als Mission, 208 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Éditions Faim de Siècle.

1698/t-t: une distance, deux terres

Le livre 1698/t-t documente le superbe projet international au format expérimental qui a contribué à former de manière aléatoire des binômes d’artistes italo-suisses. Initié en août 2019 par Valeria Caflisch, 1698/t-t tire son nom des 1698 kilomètres séparant les duos d’artistes.

Outre les œuvres produites, l’intérêt du projet réside dans le choix de la méthode. À la manière d’une rencontre Tinder, les duos se sont formés après une phase d’envois anonymes d’images et de messages. Des premières discussions à distance aux voyages, la collaboration s’est ensuite développée de manière organique et exponentielle.

À travers installations, vidéos et œuvres visuels, les intervenants explorent, entre collaboration et cocréation, les notions de mobilité et d’échange. Artistes: Valeria Caflisch (coordination); Laura Malerba (documentation); Francesco Balsamo & Isabelle Pilloud; Marcella Barone & Christiane Hamacher; Primula Bosshard & Alessandra Schilirò; Gianluca Lombardo & Ivo Vonlanthen.

Curateurs invités: Valentina Barbagallo & Philippe Clerc.

Dès le matin au Carmel

La Communauté du Carmel du Pâquier célèbre cette année le centième anniversaire de l’installation des premières Carmélites en Suisse, en terre fribourgeoise.

C’est en automne 1921 qu’une première communauté de Carmélites, venues de Narbonne, s’installe dans le petit château de Lully, dans la Broye fribourgeoise. Quelques années plus tard, en 1936, elle se déplace au Pâquier où un monastère construit en pleine nature et face au décor majestueux des Préalpes les accueille.

L’Association des Amis du Carmel, forte de plus de 620 membres souhaite marquer ce centenaire par la publication de deux ouvrages destinés à mieux faire connaître le Carmel du Pâquier, dans sa vie actuelle et dans son histoire. Ainsi, ce premier livre de photographies propose le regard de la photographe gruérienne Mélanie Rouiller sur la vie carmélitaine actuelle, regard complété de textes du poète et écrivain Jean-Dominique Humbert.

Corpus

Le livre éclaire les relations passionnantes entre le corps et le sacré en évoquant notamment les « images à manger » reliant le croyant au sacré par l’incorporation, le corps du diable et ses couleurs, sous la plume de Michel Pastoureau, des réflexions philosophiques autour du lien entre le corps, la chair et le sacré avec Alexandre Jollien.

La publication évoque aussi le lien entre le mouvement et les sculptures, la question du corps «désincarné» par sa mise en extase ou sa fragmentation dans l’art des reliques.

En dialogue avec ces textes sont réunies des présentations consacrées à des œuvres de la collection du Musée d’art et d’histoire de Fribourg qui rappellent combien le corps et le sacré peuplent notre imaginaire, notamment par les figures d’Adam et Eve, de la Vierge, du le lien entre corps et sacré continue d’inspirer des artistes contemporains qui en soulignent les survivances et les décalages en mettant en scène de surprenants épidermes, poupées, figures orgiastiques ou vêtements détournés.

Ce livre a été réalisé dans le cadre de l’exposition CORPUS - Le corps et le sacré au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (26.11.2021 – 27.02.2022).

Auteurs

Stephan Gasser, Alexandre Jollien, Jérémie Koering, Ivan Mariano, Michel Pastoureau, Caroline Schuster Cordone.

Notices : Adeline Favre, Jade Marie D’Avigneau, Damien Spozio, Alexandra Walker.

Un couple et sept couffins

Bookmaker d’un seul pari, je n’imaginais pas écrire au pluriel et réitérer un accident de parcours de balayeur survenu il y a déjà six ans.

Un couple et sept couffins est la présentation profuse et badine de chapitres thématiques et d’anecdotes révélant une famille helvétique de tradition urbaine composée d’un père prolétaire, d’une mère au foyer ainsi que de leurs sept enfants grandissant.

Voyage à travers le paysage muséal valaisan

Le canton du Valais connait l’une des plus grandes densités de musées du pays. La diversité des collections qui y sont abritées témoignent de coutumes séculières, des temps passés, d’artisanat traditionnel et de l’attachement à la terre. Du travail du minerai à l’art contemporain, ce sont autant de témoignages des petits et grands événements, cycliques ou ponctuels, qui amènent le monde dans la vallée du Rhône et ses couloirs latéraux.

L'Association Valaisanne des Musées, fondée en 1981, vous propose un voyage dans le paysage muséal valaisan, des premières institutions des XVIIIe et XIXe siècles à nos jours, et vous fait mieux comprendre ses principales activités: développement d’un inventaire en ligne des collections des musées du canton, coordination de la Nuit des Musées valaisanne ou encore collaboration à la récente exposition collective Destination collection qui a présenté plus de 1000 objets issus de près de 40 collections muséales.

Dans la partie catalogue de l’ouvrage, 40 institutions muséales ont sélectionné à l’occasion des 40 ans de l’association un objet de leur collection pour le présenter au public. De la stèle néolithique au chapeau traditionnel, du reliquaire médiéval à la photo de famille, les objets les plus divers vous entraînent dans la richesse du patrimoine muséal valaisan.

Bilingue fr/all : coéditeur Hier+ Jetzt, pour l’espace germanophone.

Nombre de pages : 150 pages

Format : 20 x 28 cm

Médias

Photos libres de droit pour usage médiatique en lien avec ce livre.< Mention du copyright indiqué obligatoire.

Photos libres de droit du Gardemuseum et du Zermatter Museum. Mention du copyright indiqué obligatoire.

Galerie de pensées joyeuses

La première exposition virtuelle permanente de pensées.

- Âne: Il est impossible de faire admettre à une personne de mauvaise foi qu’elle a raison.

- Contresens: Dans un sens interdit, on ne peut dépasser qu’en reculant.

- Égocentrisme: Autoportrait avec un tas d’objets posés sur moi est une œuvre de Bernard Buffet.

- Incohérence: Les créationnistes pensent que la Terre est plate, mais pas leur cerveau.

- Orthographe: Selon l’Académie française, Smiley s’écrit : rond jaune-yeux-sourire.

Rupture

Un dialogue fécond et inspirant entre art contemporain et écriture autour de la notion de "rupture".

D’une extrême richesse, ce terme ouvre un champ des possibles, questionné par les oeuvres de plusieurs artistes fribourgeois invités par le Musée d’art et d’histoire de Fribourg.

Coupure, séparation, cassure, interruption, fêlure, cette notion n’existe pas sans la présence d’un lien préalable… un avant, un pendant, un après. Elle interroge notre être. Elle touche nos imaginaires.

Des textes d’auteurs entrent en résonance avec les oeuvres de l’exposition et invitent à poursuivre la réflexion.

Livre réalisé dans le cadre de l’exposition "Rupture - Bruch" au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (07.05 – 19.09.2021)

Fribourg Olympic - Toujours plus haut (1961- 2021)

Au cœur de la vie d’Olympic

Il y a 60 ans, le 27 avril 1961, Fribourg Basket et Olympic Basket unissaient leur force pour fonder Fribourg Olympic Basket avec le succès que l’on connaît.

Une équipe d’anciens d’Olympic et de passionnés, parmi lesquels plusieurs journalistes sportifs, a décidé de faire paraître un ouvrage en octobre 2021 pour faire revivre cette belle épopée sportive.

Ce livre de grand format, richement illustré, reviendra bien sûr sur les exploits sportifs du club, mais il s’attardera aussi sur les coulisses et les personnes qui ont permis à cette véritable institution du basket suisse de traverser toutes ces années : grands personnages, grands joueurs, bénévoles... tout le monde sera au rendez-vous au fil des pages.

D’anciens joueurs et entraîneurs – parmi lesquels Patrick Koller, Pascal Perrier-David, Duško Ivanović ou encore Rick Bullock – et d’anciens présidents prendront aussi la plume pour dire leur amour pour leur club.

Il y aura du sport et un vrai esprit de fête au fil des pages de ce livre incontournable pour les amoureux d’Olympic.

Sortie: fin octobre 2021

Gabby Marchand - Je me souviens... Fribourg

Ce livre est à la fois un témoignage historique sur le Fribourg de la jeunesse de Gabby Marchand et une œuvre de prose poétique complétée par des textes que le chanteur-poète a consacré à sa ville et à son canton. Gabby Marchand s’en explique dans la préface de son livre.

"Je me souviens de ce mercredi 29 mars 1989 à l'Opéra-comique de Paris. J'assistais au spectacle du comédien-acteur Sami Frey juché sur un vélo et je me délectais de la prose poétique de Georges Perec et de ses "je me souviens".

Depuis ce jour, j’ai eu envie d’écrire mes propres "je me souviens". Georges Perec avait lui-même repris l’idée des "I remember" du poète anglais Joe Brainard.

Ce livre est un concentré du Fribourg de ma jeunesse.

Le souvenir n'étant pas une science exacte j'entends déjà des voix s'élever pour me contredire et cette idée me réjouit.

Je me souviens d'une des premières chansons de Johnny Hallyday Souvenirs, souvenirs. Il était très jeune.

Gabby Marchand a fait toute sa vie "le chanteur". Gabby Marchand est un arbre. Il pourrait être comme le marronnier sous lequel il a passé les plus belles années de son enfance en l'Auge. Le tronc: ces chansons qu'il appelle "mes nécessités". Les branches: des excursions vers des mondes de beauté. A 76 ans, il n'a rien perdu de sa passion et ce livre est pour lui un vrai bonheur.

Hollywood Trip

Dans cet ouvrage délirant, Patrick Ramuz (critique cinéma officiel de Radio Fribourg) passe à la moulinette vingt-cinq blockbusters américains sur le ton de la parodie et de l’absurde.

En revenant très librement sur les histoires de ces films, il dessine un portrait psychédélique du cinéma hollywoodien, connu autant pour son efficacité que pour son manichéisme.

Ce livre s’adresse à tous les passionnés ou amateurs de cinéma qui pourront s’amuser à revisiter différemment ces grands succès du box-office dont les héros font désormais partie de la culture populaire.

L’auteur

Fribourgeois d’origine mais Nord-coréen d’adoption depuis 237 jours, Patrick Ramuz est né à Bâle en 1971. Après avoir décroché un titre de vice-champion du monde junior de natation désynchronisée, il décide de devenir comique et se lance donc dans une formation juridique.

En 1999, son rêve se réalise : il monte sur la scène de l’Etat de Fribourg en tant que juriste. Il y jouera pendant vingt ans son spectacle hilarant, « Pas d’égalité dans l’illégalité ». Durant son temps libre, il s’adonne à sa véritable passion : le cinéma. De 1997 à 2003, il est ainsi engagé dans plusieurs films suisses comme cascadeur. Victime d’une luxation au poignet droit au cours d’une scène d’action dans un carnotzet, il est contraint de quitter définitivement les plateaux de tournage. Dès lors, il va se consacrer à l’écriture, publiant deux livres à compte d’auteur, Reflets du cinéma américain: 1970-2005 (2007) et Journal d’un cinéphile - Why so serious? (2011).

Depuis 1998, Patrick Ramuz est le critique cinéma officiel de Radio Fribourg.

Héroines

Ce livre raconte les femmes qui nous inspirent et nous encouragent. Il exprime l’utopie d’un monde meilleur.

Isabelle Pilloud a une main de velours dans un gant de fer. Elle présente une œuvre artistique toute de finesse mise au service d’une vision sans équivoque: les femmes doivent pouvoir se libérer de tous les carcans qui leur sont imposés.

Inspirations

Dans ce livre, Tatjana Erard s’inspire de la vie d’Emmanuel Schmutz et de ses passions – le cinéma, la photo et la littérature – pour peindre, par très fines touches, le portrait d’un homme.

Le livre est divisé en 13 chapitres incisifs, tout en maîtrise. Tatjana Erard joue des genres littéraires au fil des pages : scénarios, interviews, récits se succèdent pour rythmer l’ouvrage.

L’auteure s’est longuement entretenue avec Emmanuel Schmutz. Puis elle a imaginé ce qu’il n’avait pas voulu, pas pu ou pas eu le temps de dire dans ces interviews. C’est donc une magnifique biofiction que Tatjana Erard donne à lire.

Vernissage

Le vernissage d’Inspirations aura lieu le jeudi 14 novembre dès 17h à la librairie Banshees'bookshop dans le pub du même nom (rue d’Or 5, Fribourg)

Table bleue

Ce livre s’est imposé comme une évidence pour un troisième volume de la collection « La vie des gens ». Il s’agit d’un recueil de propos d’une grande humanité recueilli au fil des jeudis à la table du café social du Tunnel, à Fribourg.

Baptiste Oberson dit avec beaucoup de finesse toutes ces vies qui défilent, qui se croisent et qui se rencontrent, parfois, dans un café. Le café est un personnage à part entière du livre.

"Je viens ici tous les jeudis matin, avec ma machine à écrire. Sur la table, je pose un mot : ouvert. J’accueille ce que les gens ont à partager. J’essaie d’être visiblement disponible, bien qu’occupé à écrire.

L’activité sert de porte d’entrée, la machine encourage la discussion :

– Euh, ça existe encore ? ou

– C’est une Hermès?

– J’avais la même en vert."

Il existe une édition limitée numérotée, agrémentée d'une gravure originale de Baptise Oberson, disponible ici

Table bleue - Edition numérotée

Edition limitée numérotée (30 exemplaires), agrémentée d'une gravure originale de Baptiste Oberson

Ce livre s’est imposé comme une évidence pour un troisième volume de la collection « La vie des gens ». Il s’agit d’un recueil de propos d’une grande humanité recueilli au fil des jeudis à la table du café social du Tunnel, à Fribourg.

Baptiste Oberson dit avec beaucoup de finesse toutes ces vies qui défilent, qui se croisent et qui se rencontrent, parfois, dans un café. Le café est un personnage à part entière du livre.

"Je viens ici tous les jeudis matin, avec ma machine à écrire. Sur la table, je pose un mot : ouvert. J’accueille ce que les gens ont à partager. J’essaie d’être visiblement disponible, bien qu’occupé à écrire.

L’activité sert de porte d’entrée, la machine encourage la discussion :

– Euh, ça existe encore ? ou

– C’est une Hermès?

– J’avais la même en vert."

La Garde Suisse Pontificale au cours des siècles

Qui mieux qu’un garde féru d’histoire pour retracer la vie d’une institution plus de cinq fois centenaire au service unique de la Papauté? Garde pontifical de 1993 à 2008, le sergent Christian Richard a, durant ses années romaines au cœur du Vatican, étudié avec passion la grande et la petite histoire de cette armée née au cœur de la Renaissance et de ses luttes sanglantes.

Ce livre évoque, en deux parties, l’histoire de la Garde de Jules II à François, puis le fonctionnement du Corps et ainsi que la vie quotidienne des gardes au cours des siècles. Une très riche iconographie permet une immersion dans ce cadre fascinant.

Préface du conseiller fédéral Alain Berset

288 pages - 24x30cm

Écrit par Christian Richard

Disponible en librairies (dans la limite des stocks disponibles)

Le baliseur sauvage

Alain Monney est le baliseur sauvage.

Sans demande ni autorisation, il plaque ses balises colorées sur les abribus, les clôtures, les façades, les poteaux, les arbres ou les piles des ponts.

Il trace ainsi, dans un art dosé du jeu et de la contrainte, de nouveaux itinéraires à découvrir, qui sont autant d’invitations à la marche, au rêve et à la poésie, espiègle et physique.

Groupe Mouvement

En 1957, cinq copains artistes s’associent pour créer le Groupe Mouvement à Fribourg, où il n’existe alors pas de galerie. Ils ont la volonté de donner accès à l’art au plus de gens possible. Pendant plus de 50 ans, Mouvement organise des dizaines d’expositions, soutient de jeunes talents, expose des artistes venus de nombreux pays, promeut l’art sous toutes ses formes et propose des œuvres accessibles à toutes les bourses. Témoignage de cette période, cet ouvrage a pour but non seulement de rendre hommage à ces artistes, mais aussi de donner accès à leur travail. Avant-gardistes, les membres du groupe n’ont pas tous fait d’importantes carrières et sont, pour certains, restés un peu dans l’ombre.

Historien de l’art formé à l’Université de Fribourg, Philippe Clerc a travaillé pour la maison de vente aux enchères Christie’s avant d’entrer au service de différents collectionneurs suisses et internationaux. Spécialiste de la peinture suisse des XIXe et XXe siècles, il a notamment fait des recherches sur Corot en Gruyère, mais également sur les élèves de Ferdinand Hodler à Fribourg et Genève.

Crécelle et ses brigands

Le roman des onze jours vides du calendrier

L’adoption du calendrier grégorien par les catholiques a créé un curieux décalage temporel. Ainsi, on vit à des jours différents selon que l’on se fie au Pape ou à la Réforme.

À Genève, pour remettre les pendules à l’heure, on débute l’année 1701 le 12 janvier. Mais que faire de ces onze journées inexistantes ? Crécelle, jeune servante, trop timide pour affronter la vie, décide d’utiliser ce temps qui n’appartient à personne pour écrire sa propre histoire.

Dans sa quête maladroite, elle croise le chemin de quelques hors-la-loi patentés pour qui ces onze jours seront l’occasion de manœuvres bien moins innocentes.

Au tournant mou du XVIIIe siècle, entre un Roi d’Espagne agonisant et un Roi de France au règne trop long, Michaël Perruchoud tisse un roman historique rond en bouche et riche en saveurs et en rebondissements.

Le succès de Crécelle et ses brigands marqua le début de l’œuvre littéraire protéiforme de Michaël Perruchoud. Recherché et introuvable, l’ouvrage ressort aujourd’hui, 20 ans après, dans une version (légèrement) revue par l’auteur. Michaël Perruchoud est né à Genève en 1974.

Crécelle et ses brigands - eBook

Le roman des onze jours vides du calendrier

L’adoption du calendrier grégorien par les catholiques a créé un curieux décalage temporel. Ainsi, on vit à des jours différents selon que l’on se fie au Pape ou à la Réforme.

À Genève, pour remettre les pendules à l’heure, on débute l’année 1701 le 12 janvier. Mais que faire de ces onze journées inexistantes ? Crécelle, jeune servante, trop timide pour affronter la vie, décide d’utiliser ce temps qui n’appartient à personne pour écrire sa propre histoire.

Dans sa quête maladroite, elle croise le chemin de quelques hors-la-loi patentés pour qui ces onze jours seront l’occasion de manœuvres bien moins innocentes.

Au tournant mou du XVIIIe siècle, entre un Roi d’Espagne agonisant et un Roi de France au règne trop long, Michaël Perruchoud tisse un roman historique rond en bouche et riche en saveurs et en rebondissements.

Le succès de Crécelle et ses brigands marqua le début de l’œuvre littéraire protéiforme de Michaël Perruchoud. Recherché et introuvable, l’ouvrage ressort aujourd’hui, 20 ans après, dans une version (légèrement) revue par l’auteur. Michaël Perruchoud est né à Genève en 1974.

Hors-Saison

Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je comprenne que tu n’es pas simplement endormi sur le canapé. Que la porte d’entrée est ouverte et que l’air frais n’a rien à voir avec l’isolation quasi inexistante.

Trois minutes, peut-être. Dix de plus sans doute pour réaliser que tout est à sa place, tes cigarettes, ton téléphone, tes clefs, ton portefeuille.

Mais pas toi.

Audrey Bertschy, 33 ans, revient sur la disparition mystérieuse de son compagnon par une nuit d’hiver glaciale. Un témoignage poignant et vivant.

Hors-Saison - Version eBook

Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je comprenne que tu n’es pas simplement endormi sur le canapé. Que la porte d’entrée est ouverte et que l’air frais n’a rien à voir avec l’isolation quasi inexistante.

Trois minutes, peut-être. Dix de plus sans doute pour réaliser que tout est à sa place, tes cigarettes, ton téléphone, tes clefs, ton portefeuille.

Mais pas toi.

Audrey Bertschy, 33 ans, revient sur la disparition mystérieuse de son compagnon par une nuit d’hiver glaciale. Un témoignage poignant et vivant.

Cuba Libre

"Tu as épargné le prix d’une course. De quoi t’offrir une pute. Choisis la mignonne et gamine. Ou encore mieux un servant de messe, tout frais sorti de sa première communion.

Maurice-Guillaume Boniek est un curieux amalgame de Pologne, d’Espagne et de Valais. Garagiste appliqué, il forme avec Brigitte le plus étrange des couples. Pour échapper à sa famille – véritable gynécée oppressant – et reconquérir sa belle, Maurice-Guillaume tente un voyage de noces en solitaire. Commence alors un périple halluciné dans un Cuba crépusculaire à l’extrême fin des années 90. La libido longtemps brimée de Maurice-Guillaume survivra-t-elle aux explorations de ce faux touriste dans cette singulière île des tentations ?

Cuba Libre - eBook

"Tu as épargné le prix d’une course. De quoi t’offrir une pute. Choisis la mignonne et gamine. Ou encore mieux un servant de messe, tout frais sorti de sa première communion.

Maurice-Guillaume Boniek est un curieux amalgame de Pologne, d’Espagne et de Valais. Garagiste appliqué, il forme avec Brigitte le plus étrange des couples. Pour échapper à sa famille – véritable gynécée oppressant – et reconquérir sa belle, Maurice-Guillaume tente un voyage de noces en solitaire. Commence alors un périple halluciné dans un Cuba crépusculaire à l’extrême fin des années 90. La libido longtemps brimée de Maurice-Guillaume survivra-t-elle aux explorations de ce faux touriste dans cette singulière île des tentations ?

Et si...

Chaque jour, nous vivons notre environnement bâti, notre logement, notre ville, sans porter forcément attention à tous les éléments construits qui les composent. Et si nous y réfléchissions de plus près? Que fait ce socle de béton à cet endroit précis sur le chemin de mon école? Pourquoi ce terrain de détente est-il plat? Où s’arrêtent les pinacles de la cathédrale ?

Le projet et si… veut soulever ces questions de manière simple et visuelle en présentant des paires d’images qui renvoient chacune au même lieu précis de notre environnement direct dépeint sous deux aspects contrastés : un état existant et un état modifié.

La juxtaposition de deux états d’un même lieu entend interroger la temporalité, l’identité ou la potentialité de ce qui constitue notre environnement. Le traitement formel identique d’un état à l’autre permet une interprétation libre de leur chronologie.

Cette confrontation visuelle suscite des questionnements. Qu’est-ce qui était là avant ? Qu’adviendra-t-il de cela ? Qu’est-ce qui serait là maintenant si… ?

De l’architecte, du peintre et de la nécessité de penser ce qui ne peut être fait

Le projet et si… cherche à faire le pont entre l’architecte et le peintre qui sont en Samuel Rey, entre le prospectif et le descriptif, entre ce qui existe et ce qui pourrait ou aurait pu exister. Il veut pousser l’un à penser hors de sa parcelle et l’autre à peindre au-delà de ce qu’il voit.

D’une démarche personnelle à une démarche participative et évolutive

Bien que le projet et si… soit d’abord une démarche personnelle, celle-ci souhaite pousser à une réflexion collective. Les images proposées ne sont en aucun cas des projets aboutis, mais bien des incitations à s’interroger sur notre environnement construit, à y réfléchir ensemble…

Samuel Rey, Architecte EPFZ et artiste peintreGiétro 1818. Une histoire vraie

Après Giétro 1818. La véritable histoire, le deuxième tome de l’histoire de la débâcle du barrage bagnard Giétro 1818. Une histoire vraie arrive dans les librairies.

Le premier racontait le déroulement des événements, en s’attachant à établir les faits sur la base d’une masse importante d’archives et de documents encore inédits.

Le deuxième volet s’interroge plutôt sur l’impact de cette histoire : les traces qu’elle a laissées dans les mémoires et dans le paysage, puis la façon dont elle s’est transmise.

«Une catastrophe est toujours un bouleversement», relève l’auteur, l’anthropologue Mélanie Hugon-Duc. «Chacun élabore un récit qui reflète un point de vue et qui n’est jamais neutre».

Parmi ce foisonnement de récits, on retrouve des témoignages de voyageurs, de notables locaux, de scientifiques notamment.

«La débâcle survient dans un contexte très particulier », souligne l’anthropologue. Sur fond de développement des sciences et d’évolution du climat, l’intervention de personnages d’une stature exceptionnelle, comme Perraudin ou Venetz, confère à cette histoire une résonance internationale.

Loin de se résumer à une catastrophe naturelle locale, cet épisode prend ainsi place dans l’histoire mondiale des sciences. «C’est l’un des aspects qui expliquent l’ancrage profond de ce récit dans le cœur des Bagnards, comme élément de leur patrimoine», résume Mélanie Hugon-Duc.

Fri

"Si t’as "fri",t’as tout compris!"

Dans le canton de Fribourg, une multitude d’entreprises et d’associations ont eu le même coup de génie. Elles ont décidé d’utiliser le préfixe "fri" dans leur nom.

Écrit à une dizaine de mains, ce livre leur rend hommage.

C’est un annuaire absurde et c’est un réquisitoire contre le manque d’imagination.

Jamais contents!

Si le public aime sa RTS, il arrive parfois que le contenu d’une émission fasse l’objet d’une réclamation ou d’une plainte de la part d’un auditeur ou d’un téléspectateur. C’est à ce moment-là qu’entre en jeu un médiateur.

Évoqués avec humour, les cas présentés dévoilent les coulisses de ces étranges négociations hors micros et caméras. Ils nous montrent surtout la relation passionnée et passionnelle du citoyen avec son service public et illustrent le fonctionnement de la communication audiovisuelle.

Emmanuel Schmutz, ancien adjoint du directeur de la BCU de Fribourg, a été médiateur pour la RTS à côté de ses activités professionnelles consacrées à l’enseignement et à l’animation culturelle dans le domaine des médias, de la photographie, du cinéma et du patrimoine audiovisuel.

Prends et provoque ta parole en public

Ce livre est un manuel de formation pour conquérir le leadership par la force de la parole en public.

Maxime Morand, théologien et philosophe de formation, après une carrière de DRH, conduit des activités de conseil en matière d'humains en ressources, sous le vocable de Provoc-Actions.

Evangile des idées reçues

Après plusieurs recueils d’aphorismes, Marc Boivin (Les Dicodeurs) explore le chemin des croyances improbables, qui passe aussi par la Suisse. Il livre un nouvel assortiment de trouvailles absurdes, joyeusement illustrées par son vieux complice Olivier Zappelli (Planches à ressasser).

Evangile des idées reçues - eBook

Après plusieurs recueils d’aphorismes, Marc Boivin (Les Dicodeurs) explore le chemin des croyances improbables, qui passe aussi par la Suisse. Il livre un nouvel assortiment de trouvailles absurdes, joyeusement illustrées par son vieux complice Olivier Zappelli (Planches à ressasser).

Giétro 1818. La véritable histoire

Des mots et des hommes

Recueil des chroniques publiées par Maxime Morand dans la presse, agrémentées d’un ovni, sous la forme d’un alphabet du leadership, ce livre fusille les leaders toxiques et les départements de ressources humaines.

Aux yeux de l’ancien membre de la direction de Lombard Odier, les responsables des ressources humaines sont obnubilés par des concepts creux. Ils sont utilisés par leur hiérarchie pour faire avaler d’amères pilules aux collaboratrices et aux collaborateurs des entreprises, qui sont dominés par des chefs de lignes improbables et des responsables des finances tout puissants.

C’est en amoureux des humains en ressources, pour reprendre son expression, qu’il essaie de réfléchir à un avenir utile pour les professionnels du management et des ressources humaines.

Porté par l’humanisme et l’humour, ce livre est un véritable traité de sagesse à destination de nous tous qui œuvrons au sein d’organisations multiples. Il nous donne des clés fécondes pour une lecture décalée de notre vie professionnelle. Pour reprendre les mots de Franklin Servan-Schreiber dans sa préface "il nous aide à reconnaître les marqueurs d’une vie professionnelle vraie et réussie."

Fribourg(s)

Une trentaine d’écrivains sur la ligne de départ, douze à l’arrivée : le livre que vous tenez entre vos mains est le fruit d’un concours d’écriture lancé par la Société fribourgeoise des écrivains en 2016. L’idée était qu’après Fribourg la Secrète, dernier recueil collectif édité par nos soins, ni la ville ni le canton n’avaient révélé tous leurs secrets. Charge à notre société de les débusquer!

Ces nouveaux secrets, dans un esprit de dialogue entre les arts, nous les avons partagés avec une poignée d’illustrateurs d’ici et d’ailleurs. Leurs images créent un contrepoint visuel à des histoires tantôt poétiques, tantôt axées sur l’intrigue.

Derrière la boulangerie

Une rue de Fribourg dans les années trente et quarante : les parents s’affairent dans la boulangerie, la maison déborde de neuf enfants, de personnel et d’activités. Anne-Marie est la plus jeune. Dans cette fourmilière, elle grandit. À l’odeur du pain, se mêlent les éclaboussures de la guerre, les événements inattendus et les étonnements.

Dans cette maison, Anne-Marie ne comprend pas tout. Elle comprendra plus tard, bien plus tard.

Anne-Marie Francey est née à Fribourg, il y a 85 ans. Ce livre est le récit autobiographique de son enfance et de son adolescence. Un récit de force, de foi et d’espoir.

Derrière la boulangerie - eBook

Une rue de Fribourg dans les années trente et quarante : les parents s’affairent dans la boulangerie, la maison déborde de neuf enfants, de personnel et d’activités. Anne-Marie est la plus jeune. Dans cette fourmilière, elle grandit. À l’odeur du pain, se mêlent les éclaboussures de la guerre, les événements inattendus et les étonnements.

Dans cette maison, Anne-Marie ne comprend pas tout. Elle comprendra plus tard, bien plus tard.

Anne-Marie Francey est née à Fribourg, il y a 85 ans. Ce livre est le récit autobiographique de son enfance et de son adolescence. Un récit de force, de foi et d’espoir.

Un aller simple pour Nova Friburgo

Deux mille. Ils furent près de deux mille à quitter la Suisse en 1819 en quête d’une vie meilleure après la terrible année 1816 sans été qui ravagea les campagnes d’Europe. De Fribourg surtout, mais aussi du Jura, du Valais, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de Suisse alémanique, hommes, femmes et enfants se mirent en route. Après avoir vendu tous leurs biens, ils gagnèrent le Rhin, puis la mer du Nord pour entreprendre la périlleuse traversée de l’Atlantique.

Au Brésil, près de Rio de Janeiro, une colonie leur était promise par le roi du Portugal. Près d'un quart des émigrants trouva la mort durant ce tragique voyage sans retour.

À travers ce roman et le destin d’Henri Cougnard, c’est bien l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent non sans peine Nova Friburgo que raconte Henrique Bon.

Henrique Bon (1952) est né à Nova Friburgo au Brésil, dans une famille issue de cette émigration suisse du XIXe siècle. Bercé par les récits familiaux de cette épopée, il a consulté pendant de nombreuses années les archives historiques existantes pour nous offrir cette aventure humaine. Il a publié ce roman au Brésil en 2008.

Traduction de Robert Schuwey

Un aller simple pour Nova Friburgo - eBook

Deux mille. Ils furent près de deux mille à quitter la Suisse en 1819 en quête d’une vie meilleure après la terrible année 1816 sans été qui ravagea les campagnes d’Europe. De Fribourg surtout, mais aussi du Jura, du Valais, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de Suisse alémanique, hommes, femmes et enfants se mirent en route. Après avoir vendu tous leurs biens, ils gagnèrent le Rhin, puis la mer du Nord pour entreprendre la périlleuse traversée de l’Atlantique.

Au Brésil, près de Rio de Janeiro, une colonie leur était promise par le roi du Portugal. Près d'un quart des émigrants trouva la mort durant ce tragique voyage sans retour.

À travers ce roman et le destin d’Henri Cougnard, c’est bien l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent non sans peine Nova Friburgo que raconte Henrique Bon.

Henrique Bon (1952) est né à Nova Friburgo au Brésil, dans une famille issue de cette émigration suisse du XIXe siècle. Bercé par les récits familiaux de cette épopée, il a consulté pendant de nombreuses années les archives historiques existantes pour nous offrir cette aventure humaine. Il a publié ce roman au Brésil en 2008.

Traduction de Robert Schuwey

Forain Forever, Pour une goutte de vin, il faut bien descendre

Nihil novi sub sole: les montagnards valaisans de la rive gauche ont toujours lorgné les vignes de la plaine et des coteaux ensoleillés. La culture de leur vigne et de leur vin loin du foyer a rythmé les travaux et les jours, les va-et-vient saisonniers de milliers de familles. Depuis des siècles, cette transhumance singulière existe, de l’Entremont vers Fully, de Salvan vers Plan-Cerisier, d’Isérables vers Leytron, de Nendaz vers Conthey et Vétroz, d’Evolène et d’Hérémence vers Sion, d’Anniviers en région sierroise ou de Tourtemagne, d’Eischoll et d’Unterbäch vers Salquenen.

Dans les vieux documents historiques, on qualifiait de "forains" ces nombreux propriétaires de vigne qui n’étaient pas des habitants du lieu. Le terme s’est connoté au cours des âges, et n’évoque plus guère aujourd’hui qu’une catégorie fiscale. Les bouleversements d’après-guerre ont rendu caduque en apparence cette économie qui dictait ces rituels et ce nomadisme saisonnier. Mais est-ce vraiment le cas? N’est-ce pas aussi notre regard qui change ?

Avec son approche historique et ethnographique, ce livre propose une analyse fine, comme un vin bien décanté, de ce phénomène. Les auteurs évoquent ces liens tissés par les usages entre Anniviers et Sierre d’une part, entre les communautés de l’Entremont et celle de Fully d’autre part. Analyses historiques, portraits attachants, architecture des mazots, documents d’archives et objets qui ont traversé les siècles : l’alternance des genres et des approches permet une lecture gourmande de ce livre en pièces détachées. Dans le cas de Fully et de l’Entremont, une micro-histoire d’une extrême richesse est mise en exergue pour la première fois sur le long terme, depuis les premières sources médiévales jusqu’aux exemples contemporains. Une histoire "totale", qui quantifie un phénomène pressenti, ne se contente pas de la vulgate orale colportée par les générations et fait rendre tout le jus d’archives anciennes. Elle ne néglige ni l’économie, ni la politique, et toutes les tensions communautaires. Bonne dégustation!

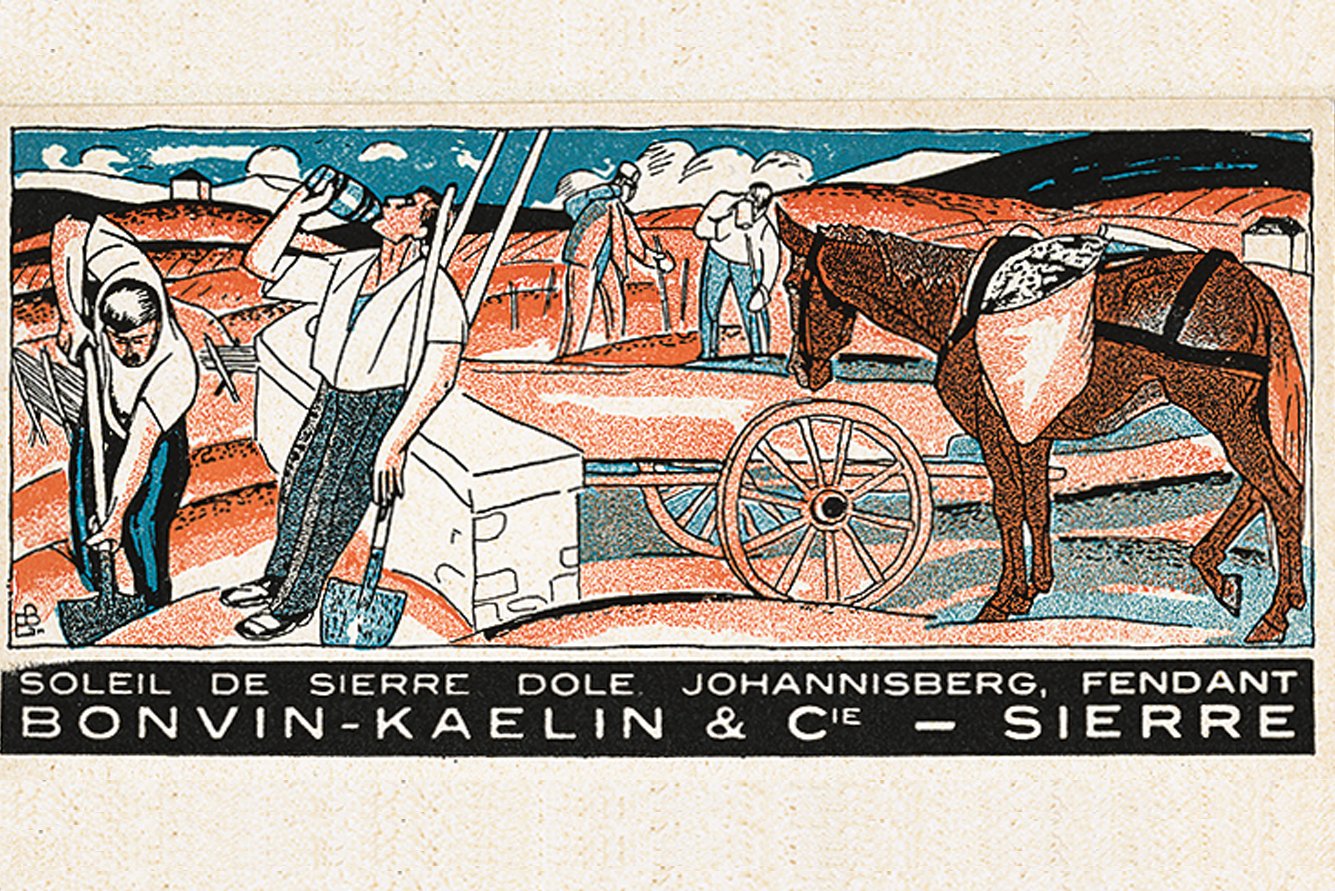

Images (scénettes): Deux scénettes liées aux Anniviards et à leur vigne: vignolage, travail de la vigne, vendanges, trinquer au vin nouveau. Lithographies de petite taille signées Edmond Bille destinées à illustrer des menus pour Bonvin-Kaelin & Cie, (années 1920). Copyright: Association Edmond-Bille

Au cours de leur recherche, les historiens du bureau Clio Christine Payot et Arnaud Meilland ont découvert dans les archives communales de Fully, déposées aux Archives cantonales, de riches listes nominatives de propriétaires du XVIIe siècle et XIXe siècles. Ils les ont retranscrites. Destinées à permettre l’encaissement de l’impôt, elles nous offrent aujourd’hui un portrait presque exhaustif des propriétaires d’Entremont dans le vignoble de Fully, et ceci dès 1668. La masse des laborieux viticulteurs n’est plus anonyme et l’histoire s’incarne, humblement.

La première liste de 1688 offre déjà plus de 500 noms. C’est durant ce siècle que le phénomène des forains d’Entremont propriétaires à Fully explose. Les individus sont classées par paroisse d’origine, puis par prénom. (source : AEV, AC Fully L 30).

La deuxième liste de 1851 présente le phénomène quasiment à son apogée. Le nombre de forains d’Entremont, plus de 1300, dépasse le nombre des habitants du Fully d’alors ! (Source : AEV, AC Fully L 73, L 78, L 79)

Télécharger les listes [PDF]

Dans la presse

L'Echo Illustré [PDF]Le Nouvelliste [PDF]

Gazette de Fully [PDF]

Retour dans l’Est

Six ans après son très remarqué Best-Seller (2011), qui a également été traduit en allemand et édité chez Rotpunkt Verlag, Isabelle Flükiger publie son cinquième roman, le deuxième chez Faim de Siècle.

Dans ce roman elle part sur les traces de sa mère, à Bucarest.

Accompagnée de cette dernière, elle découvre le pays d’origine de la branche maternelle de sa famille, pays dont elle n’avait qu’un vague souvenir d’enfance. À travers ce voyage se déploie toute la vie de sa mère et de ses ancêtres: on plonge au cœur de la Roumanie de Ceaucescu, mais on explore surtout le destin des juifs roumains, dont sa mère a fait partie. Isabelle Flükiger raconte aussi ses grands-parents, qui choisirent finalement de s’exiler vers Israël.

C’est toute une histoire familiale qui se révèle dans ce texte où l’auteur se dévoile plus que jamais. Retour dans l’Est est une magnifique saga familiale et un livre superbe qu’une fille offre à sa mère. L’ouvrage est porté par la précision de la langue d’Isabelle Flükiger et par ce ton inimitable qui a fait son succès.

"C’est un voyage mère-fille dans la terre d’origine de la mère, terre qu’elle a reniée, mais dont elle garde un accent plein de «r» roulés qui la complexent, et que je n’entends pas, et tous ses souvenirs d’enfance. Elle a passé maintenant bien plus d’années dans ce petit village de Suisse que dans sa Bucarest natale et elle déteste qu’on lui demande d’où elle vient. Mais même si, comme beaucoup d’immigrés, elle est plus patriote que ceux du cru, elle reste marquée par la provenance, et les odeurs, et tout ce qu’elle a appris là-bas, année après année jusqu’à ce qu’elle s’en aille. C’est pour ça que j’ai voulu ce voyage. Parce que cet accent et cette altérité sont la musique de mon enfance; c’est eux qui m’ont guidée vers l’âge adulte, et pourtant, je ne les perçois pas."

Isabelle Flükiger s’est révélée avec Du ciel au ventre (2003, éd. L’Age d’homme); elle a ensuite publié Se débattre encore (2004, éd. L’Age d’homme) et L’Espace vide du monstre (2007, éd. de l’Hèbe).

Retour dans l’Est - eBook

Six ans après son très remarqué Best-Seller (2011), qui a également été traduit en allemand et édité chez Rotpunkt Verlag, Isabelle Flükiger publie son cinquième roman, le deuxième chez Faim de Siècle.

Dans ce roman elle part sur les traces de sa mère, à Bucarest.

Accompagnée de cette dernière, elle découvre le pays d’origine de la branche maternelle de sa famille, pays dont elle n’avait qu’un vague souvenir d’enfance. À travers ce voyage se déploie toute la vie de sa mère et de ses ancêtres: on plonge au cœur de la Roumanie de Ceaucescu, mais on explore surtout le destin des juifs roumains, dont sa mère a fait partie. Isabelle Flükiger raconte aussi ses grands-parents, qui choisirent finalement de s’exiler vers Israël.

C’est toute une histoire familiale qui se révèle dans ce texte où l’auteur se dévoile plus que jamais. Retour dans l’Est est une magnifique saga familiale et un livre superbe qu’une fille offre à sa mère. L’ouvrage est porté par la précision de la langue d’Isabelle Flükiger et par ce ton inimitable qui a fait son succès.

"C’est un voyage mère-fille dans la terre d’origine de la mère, terre qu’elle a reniée, mais dont elle garde un accent plein de «r» roulés qui la complexent, et que je n’entends pas, et tous ses souvenirs d’enfance. Elle a passé maintenant bien plus d’années dans ce petit village de Suisse que dans sa Bucarest natale et elle déteste qu’on lui demande d’où elle vient. Mais même si, comme beaucoup d’immigrés, elle est plus patriote que ceux du cru, elle reste marquée par la provenance, et les odeurs, et tout ce qu’elle a appris là-bas, année après année jusqu’à ce qu’elle s’en aille. C’est pour ça que j’ai voulu ce voyage. Parce que cet accent et cette altérité sont la musique de mon enfance; c’est eux qui m’ont guidée vers l’âge adulte, et pourtant, je ne les perçois pas."

Isabelle Flükiger s’est révélée avec Du ciel au ventre (2003, éd. L’Age d’homme); elle a ensuite publié Se débattre encore (2004, éd. L’Age d’homme) et L’Espace vide du monstre (2007, éd. de l’Hèbe).

Ciel mes impôts

Les impôts, moins on en parle et mieux on se porte! Il suffit parfois d’entendre le mot pour être d’une humeur noire pour le restant de la journée. Acheter un ouvrage sur le sujet relève carrément du masochisme. Il est vrai qu’un livre scientifique bardé de références est réservé aux gens du métier, les initiés. Je n’avais pas l’envie, ni peut-être le talent pour le faire. Et pourquoi pas un petit recueil qui met en lumière les ratés de l’impôt, d’où qu’ils viennent?

Roland Devaud a travaillé de 1979 à 2016 pour le Service des contributions de l’État de Fribourg. Trente-sept années durant lesquelles il a compilé un dossier des pires (ou des plus belles) erreurs du fisc et de ses contribuables…

Ciel mes impôts - eBook

Les impôts, moins on en parle et mieux on se porte! Il suffit parfois d’entendre le mot pour être d’une humeur noire pour le restant de la journée. Acheter un ouvrage sur le sujet relève carrément du masochisme. Il est vrai qu’un livre scientifique bardé de références est réservé aux gens du métier, les initiés. Je n’avais pas l’envie, ni peut-être le talent pour le faire. Et pourquoi pas un petit recueil qui met en lumière les ratés de l’impôt, d’où qu’ils viennent?

Roland Devaud a travaillé de 1979 à 2016 pour le Service des contributions de l’État de Fribourg. Trente-sept années durant lesquelles il a compilé un dossier des pires (ou des plus belles) erreurs du fisc et de ses contribuables…

La Jeune Suisse

1248. Ils sont 1248, ces "Jeunes Suisses" dont Robert Giroud a retrouvé la trace et les noms dans les Archives de l’État du Valais, et qu’il nous livre aujourd’hui. Pourchassés et accusés par le gouvernement ultra-conservateur au temps du Sonderbund, qu’ont-ils encore à nous dire, ces militants très engagés qui n’hésitaient pas à prendre les armes et à risquer leur vie ? Robert Giroud, passionné par la mémoire de la mouvance politique libérale-radicale, retrace leur histoire au sein de cette courte mais intense période de 1830 à 1848 durant laquelle la Suisse en formation fut très attentive à la scène valaisanne, remplie de bruit et de fureur.

Robert Giroud (1941), originaire de Charrat, ancien vice-président de Collombey-Muraz, a consacré son master en histoire contemporaine au journal Le Confédéré dont il est un des chroniqueurs réguliers.

Préface de Bernard Comby, ancien conseiller d’État.

Images pour la presse

Gravure et photos (ZIP - 68Mo)

Revue de presse

Le Nouvelliste, mai 2017Méandres

Dans la droite ligne d’Une Rose et un balai de Michel Simonet, «Méandres» propose un beau portrait de la ville de Fribourg. La Basse-Ville et ses méandres sont au cœur de ces nouvelles. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des Bolzes illuminent ces nouvelles de leur présence. Boubi, Kiki, la moniale, le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages qui façonnent ces textes pleins de poésie.

A guichets fermés

Big Bad Boy est un voleur à la petite semaine. Il envisage pourtant le grand coup. Durant un match de hockey important de Fribourg-Gottéron, il souhaite profiter de la présence des supporters riches à la patinoire – les abonnées des places assises, dont il s’est procuré la liste – pour visiter leurs appartements. Il fait appel à Fredi Egger, qui n’est pas très futé. Ce dernier est aussi un grand fan de Gottéron: il a beaucoup de peine à manquer ce match important. A contrecœur, il fait pourtant la paire avec Big Bad Boy. Mais dès le premier appartement, les obstacles se dressent devant eux. Ils rencontrent un cadavre, qui n’est pas allé au match. A guichets fermés nous plonge dans le monde du hockey et du vol envisagé par des Pieds Nickelés.

Méandres - eBook

Dans la droite ligne d’Une Rose et un balai de Michel Simonet, «Méandres» propose un beau portrait de la ville de Fribourg. La Basse-Ville et ses méandres sont au cœur de ces nouvelles. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des Bolzes illuminent ces nouvelles de leur présence. Boubi, Kiki, la moniale, le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages qui façonnent ces textes pleins de poésie.

Ebullition, 25 ans

Pour ses 25 ans, Ebullition s’est mis en page dans ce livre événement. Il raconte Ebullition aux lecteurs qui ne le connaissent pas. Il évoque les souvenirs créés ensemble par tous ceux qui fréquentent le centre culturel bullois. Il dépeint le bel écrin de l’ancien Cinéma Lux, dans lequel sont maintenant proposées des découvertes artistiques axées sur les musiques actuelles. Il présente surtout un incroyable lieu de rencontres: parce qu’au-delà des événements qu’il organise, Ebullition rassemble un public hétérogène, dans lequel âges, cultures et milieux socio-économiques s’entremêlent pour mieux se comprendre.

Le livre aborde les prémisses de ce qui allait devenir le centre culturel Ebullition, avec un retour sur le contexte social de la fin des années quatre-vingt. Les présidents et les programmateurs successifs témoignent de leurs mémorables souvenirs, galères et défis. Les différents domaines qui font un centre culturel sont également décrits, notamment les loges, ce lieu mystérieux où les artistes sont accueillis, le bar, précieux espace de rencontres improbables, la technique, élément essentiel pour que vivent les concerts.

Des photographies, des affiches et des archives illustrent les propos et reviennent sur des instants mémorables qui ont contribué à faire d’Ebullition ce qu’il est devenu : un "petit" centre culturel fribourgeois qui, par la qualité de la programmation qu’il propose et l’ambiance chaleureuse qui l’habite, atteint la renommée des "grands".

Les carottes ne suffisent pas

Les carottes ne suffisent pas a changé la vie de beaucoup d’hommes et de femmes. Lecteurs, consommateurs ou paysans y ont puisé inspiration et vitalité pour se tourner résolument vers une production et une consommation plus responsables. Les témoignages sont éloquents : "Ce livre a été une révélation", "je croyais savoir, j’ai encore appris beaucoup de choses", "j’ai adoré ce livre, écrit comme une histoire que l’on raconte, le soir, à nos enfants", "je l’ai dévoré comme un roman."

Dans cet ouvrage, Josiane Haas et Martine Wolhauser relatent leur plongée de plus d’un an dans le quotidien de la ferme maraîchère d’Urs Gfeller. Installé à Sédeilles (VD), celui-ci a choisi le bio, la diversité et la vente directe. Sur six hectares, il fait vivre une vingtaine de collaborateurs. Ce sont les vrais héros de ce livre. Enrichi d’intersaisons sur des thèmes d’actualité (bio, vente directe et voies nouvelles), ce livre résume aussi avec justesse les défis qui se présentent aujourd’hui à notre agriculture et à notre alimentation.

Les carottes ne suffisent pas: un livre vrai et frais.

Trois jours de passion en Valais

Du 19 au 21 juillet 2009, le Valais a vécu à l'heure du Tour de France. Les spectateurs ont assisté au triomphe d'Alberto Contador dans l'étape de Verbier et c'est avec le maillot jaune qu l'Espagnol est reparti de Martigny, avant de gagner le Tour sur les Champs-Elysées.

Tous n'ont pas eu le même succès que Contador, à l'image du Néerlandais Kenny van Hummel qui a roulé près de 200km devant la voiture-balai pour parvenir à Verbier.

Revivez ces trois jours de passion au travers de 160 pages richement illustrée et agrémentée de nombreuses anecdotes au sujet du Tour et de son passage en Valais.

Bienvenue à Thanatos

Le troisième volet des enquêtes de Gary Abbott emmène le détective sur l’île de Thanatos. Mais ces vacances, infernales et tragiques ne vont pas lui changer les idées. Depuis le début de l’année, la mort rôde en effet sur le chemin de Gary et de ses amis. Difficile de n’y voir que des accidents, car comme le dit Bruno le hippie, le hasard n’existe pas.

"Quand trois jours plus tard, Tintin rejoint ses amis à Tanathos, il fut frappé par leur mine déconfite. Pour être précis, il fut d’abord frappé tout court. On avait oublié ses petits soucis de santé, on avait omis de lui demander s’il allait mieux et on avait passé sur les questions d’usage au sujet de la qualité de son voyage. On lui mit une baffe ou deux, et on lui demanda des explications."

Grandir en s’épanouissant

Un guide pratique pour les parents et les enseignants

Dans la préface que Matthieu Ricard a généreusement écrite pour l’ouvrage de Fabrice Dini, le porte-parole du Dalaï-Lama affirme tout son intérêt pour l’éducation intégrale, qui est au coeur de ce livre « Il est grand temps, écrit-il, que ces notions soient intégrées au monde de l’éducation et soient considérées comme des composantes indispensables de l’enseignement. » L’auteur du livre et son préfacier sont sur la même longueur d’onde : enfants et adultes ont en eux un potentiel formidable qui est, dans la plupart des cas, sous exploité.

Pour accompagner les enfants dans ce siècle plein d’opportunités et de complexité, il est temps de tenir compte de façon cohérente et subtile de l’ensemble des facteurs qui influencent leur développement physique, émotionnel, cognitif, social et intérieur ! Ce livre présente une vision intégrale, globale et pratique de l’éducation : des techniques pour développer les facultés mentales – mémorisation, concentration, visualisation – aux outils pour mieux gérer le stress et pour cultiver la confiance en soi chez les enfants et les adolescents. Il présente également les courants qui façonnent le futur de l’éducation : la pleine conscience, l’intelligence émotionnelle, la psychologie positive, la pédagogie par la nature, l’éthique et les qualités humaines fondamentales dans l’éducation, etc. Ce sont autant d’outils à explorer pour les parents et les enseignants. Il n’est pas besoin de lire cet ouvrage de bout en bout pour en tirer profit. On peut se saisir ci et là d’une bonne idée en le feuilletant, car son originalité tient dans la multitude d’exercices proposés. Ils peuvent être pratiqués à domicile ou à l’école et offrent des outils immédiatement applicables pour l’épanouissement équilibré des enfants.

Ce livre est un compagnon idéal si vous êtes enseignant. Il propose de nombreuses techniques inspirées de ce qui se fait de mieux dans les écoles et universités à travers le monde. Si vous êtes parent, vous découvrirez de nouvelles façons d’aborder votre rôle et vous pourrez explorer des outils qui seront pour vous et votre famille sources de joie et de profonde satisfaction.

De Courtepin au Cap Nord

Pour marquer ses 60 ans, Jean-Marie Zosso a couru son premier marathon, en novembre 2014, à New York. Dans la foulée, il a enchaîné avec un grand voyage à vélo jusqu’au Cap Nord. Suite à la maladie de l’une de ses filles, atteinte d’un mélanome métastasé, il a décidé de donner à ce voyage un caractère humanitaire en soutenant la Fondation Fond’Action contre le cancer.

"Le 29 mai 2015, je mettais le cap… sur le Cap Nord, avec mon vélo, dans le but de parcourir 60 x 60 kilomètres, soit la distance qui sépare mon village de Courtepin du Cap Nord, en Norvège. Sur mon site internet « Cap Nord Cap Vie », chacun pouvait symboliquement sponsoriser mes kilomètres de parcours. Le 11 août 2015, après 3 886 km à la force des mollets, mon rêve devenait réalité, puisque je touchais le fameux globe terrestre symbolisant la fin de la route la plus septentrionale d’Europe. Mon objectif de départ était atteint avec l’immense satisfaction d’avoir pu soulever un élan de générosité dans mon entourage, bien au-delà de mes espérances.

Porté par cette solidarité et désireux de ne pas m’arrêter en si bon chemin, j’ai décidé de donner un prolongement à mon action sous la forme d’un livre qui rassemble mes récits de voyage et mes photos, dans le but de toucher un plus large public."

Les bénéfices de ce livre seront versés à la fondation Fond’Action contre le cancer.

Les Schnetzes

L’artiste plasticienne Marie Vieli a l’habitude de raconter des histoires à ses neveux. De cette habitude et du plaisir qu’elle éprouve à raconter des histoires, elle a décidé d’écrire une histoire pour enfant, qu’elle illustre évidemment.

Ses Schnetzes sont d’infiniment petits bonhommes verts qui, sans le vouloir, crée le trouble au coeur de la ville: le concierge, les enfants, la boualngère, le policier et le pharmacien sont en émoi. Est-ce qu’une nouvelle maladie frappe la ville?

Trop tard pour mourir

Partir au bout du monde, pour se perdre une bonne fois pour toutes, pour ne plus jamais y penser, c’était l’idée! Seulement, ce voyage qui devait être un nouveau départ tourne au cauchemar quand une porte se referme sur des souvenirs qu’il eût été préférable de ne jamais avoir à consommer. Emprisonné dans un container, au milieu de son "chez soi", avec seulement la rage pour survivre, prêt à tout pour en sortir, c’est le temps des regrets qui commence… et qui ne finira peut-être jamais.

Yves Gaudin publie un premier roman intrigant et très abouti. Né en Valais, musicien professionnel, psychologue et musicothérapeute diplômé, l’homme a plus d’une corde à son arc.

Planches à Ressasser

Située quelque part entre les univers de Geluck et de Moebius, Planches à ressasser est une bande dessinée à l’humour absurde ravageur. Au menu, neuf petites histoires aux chutes improbables, fourmillant de trouvailles visuelles. Héros récurrent de trois d’entre elles, l’inspecteur Goumier mène des enquêtes qui l’entraîneront sur la lune et dans les nuages. Planches à ressasser est une œuvre pleine de couleurs et de gags qui provoque des crises de rire. Un livre de Marc Boivin (textes) et Olivier Zappelli (dessins).

Caractéristiques

Format: 21x29.7cm

Pages: 68

Une rose et un balai

Ce livre est malheureusement en rupture de stock. Vous pouvez toujours vous procurer la version électronique (eBook), ainsi que la version spéciale. Il existe également une version Pocket disponible en ligne.

La couleur orange est aveuglante. Personne ne distingue l’homme dans sa tenue de travail, dont l’éclat fait aussitôt barrière : circulez, rien à voir, juste un balayeur. Celui-ci fait exception, la rose fraîche attachée à son chariot d’ordures le rend visible et le fait remarquer. Le truc est bien connu, les chefs d’Etat aussi ont un fanion à leur voiture, il demeure efficace. On cherche à voir qui se cache derrière les vitres teintées ou sous la tenue orange. Avec Michel Simonet, on n’est pas déçu.

Cet homme porte sur lui la joie qui l’habite. Non pas l’hilarité bruyante du rigolo, mais un bonheur paisible que le regard atteste et que vient nuancer une pointe d’ironie – les lunettes à monture orange assortie au costume de travail, par exemple. Une joie profonde et discrète, celle de l’âme et de l’esprit, celle du croyant et du lettré. Pour l’âme, il s’en explique sans forfanterie ni fausse pudeur : «chrétien à l’air libre», avec «la foi du cantonnier», suivant le Christ en souliers à coque renforcée. Pour la gamberge littéraire, il l’assaisonne de clins d’œil potaches, signant «Joachin du Balai» ou pastichant Prévert : «Je vous salis ma rue…» Notre balayeur n’a rien de pédant, mais il est conscient de son capital culturel. Formé au collège Saint-Michel, pour tout dire, sur un modèle classique à l’épreuve du temps. Humaniste, on peut le dire aussi.

Cela se voit bien dans son rapport au travail, intellectuel ou manuel. Je me plais à situer Michel Simonet dans la ligne du formidable savant bâlois de la Renaissance, Thomas Platter, homme de plein air et infatigable marcheur lui aussi, frotté lui aussi de latin, de grec et d’hébreu, qui n’était pas capable seulement d’écrire un livre, mais encore de l’imprimer et de le relier de ses mains. Il n’y a pas, aux yeux de ces gens-là, d’ouvrage noble et d’ouvrage trivial, seulement du travail bien fait ou bâclé. Il n’y a pas non plus de travail facile. Les outils du balayeur sont lourds, ses horaires pénibles, et l’humeur du ciel souvent difficile à supporter. Lui voit le bon côté des choses : passer sa vie en plein air, tenir une belle forme athlétique, et jouir dans son emploi du temps d’appréciables marges de liberté. Humanisme, optimisme, cela va de pair : cherchez le bon côté des hommes et des choses, enseignaient les Anciens, il en existe toujours un.